現場の声は貴重だが、万能ではない

「現場の声を大事にしよう」。これはどの経営者も一度は口にする。実際、現場には顧客のリアルな反応や業務の細部が集まり、そこから得られる示唆は多い。

だがその一方で、現場の声をそのまま鵜呑みにして経営判断を下すと、かえって意思決定を誤ることがある。

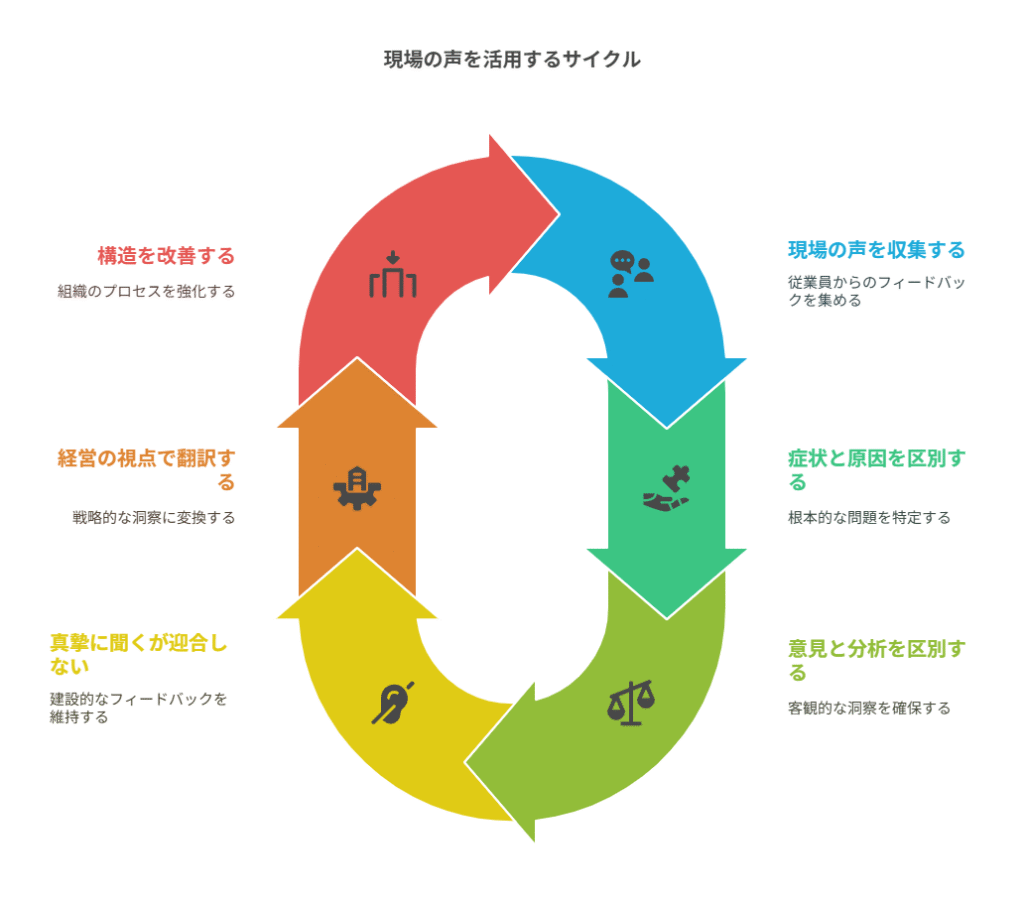

大切なのは、“声を聞くこと”ではなく、“声をどう解釈するか”だ。

現場の不満は「課題の症状」であり、「原因」ではない

現場から上がってくる声の多くは、「忙しい」「無理がある」「やりづらい」といった感情に基づいたものが多い。これは非常に重要なサインだ。

だが、これをそのまま「制度が悪い」「人数が足りない」と解釈してしまうと、見誤ることもある。本質的な課題は、仕組みの設計かもしれないし、役割分担の歪みかもしれない。

経営者は、「声の奥にある構造」を読み解かなくてはならない。

「意見」と「分析」は別物

現場の声は“意見”であり、“分析”ではない。どんなに経験豊富な現場担当者であっても、自分の立場や視野の中からしか物事を語れない。

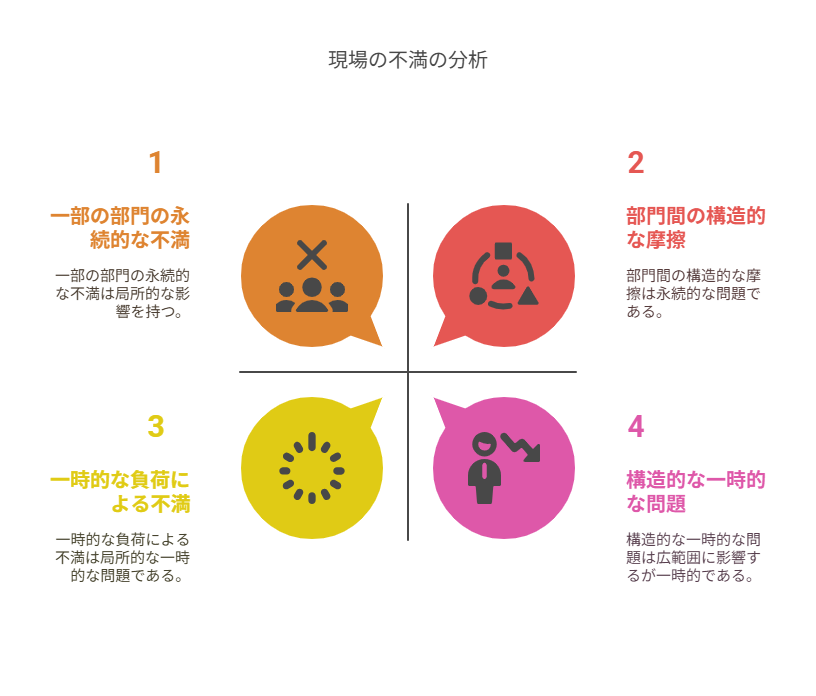

経営者は、その声を尊重しつつも、もう一段階高い視点から全体構造を見直す必要がある。「その不満は一部だけのものか」「部門間の構造的な摩擦か」「一時的な負荷か」──その区別ができなければ、誤った対症療法に走り、かえって悪化を招く。

「真摯に聞く」ことと「迎合する」ことは違う

現場の声に耳を傾ける姿勢と、言われたことをそのまま実行することは違う。

真摯に聞き取ることは必要だが、その声に経営としてどう対応するかは、別軸で判断されるべきだ。時には、「耳の痛い声」をあえて実行に移さない判断も必要になる。

現場の声を“経営の視点”で翻訳せよ

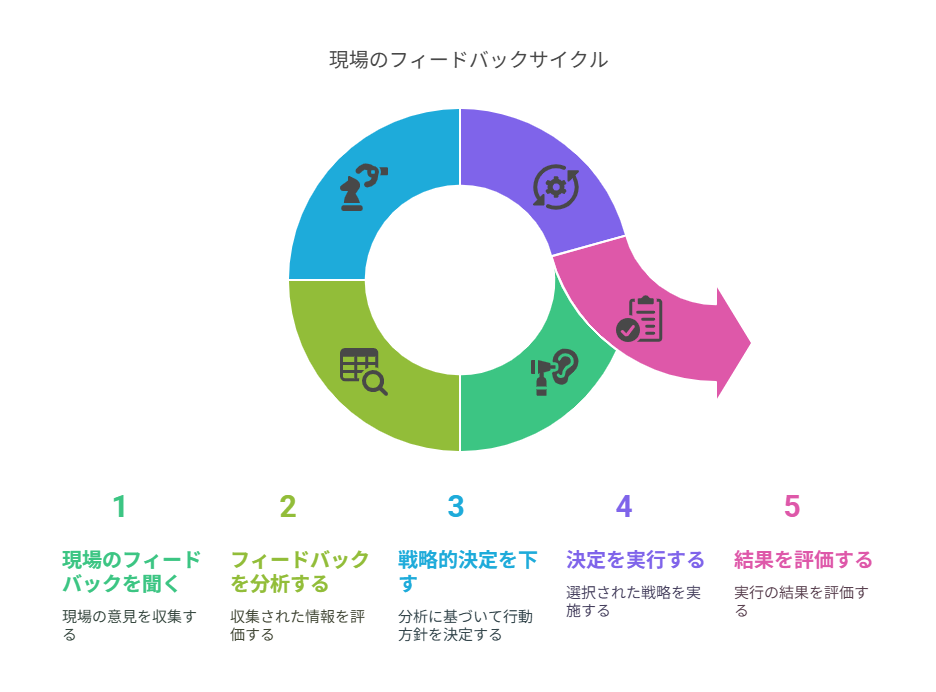

現場からの声は、経営にとっての「生のデータ」だ。だがそれは、まだ“加工前”の素材に過ぎない。

それをどう読み解き、どんな判断に変換するか──それこそが経営者の仕事である。

現場の声を大切にするとは、「言われた通りに動く」ことではなく、「その声をもとに、より良い構造をつくる」こと。

その違いを忘れずにいたい。