入りすぎても、放置しても失敗する

現場に入り込む経営者は頼もしい。だが、その「入り方」や「タイミング」を間違えると、かえって組織は混乱する。

全部を把握しようとして細かく口を出すと、現場の判断力は奪われていく。逆に任せきりで放置すれば、ズレは深まり、問題が見えなくなる。

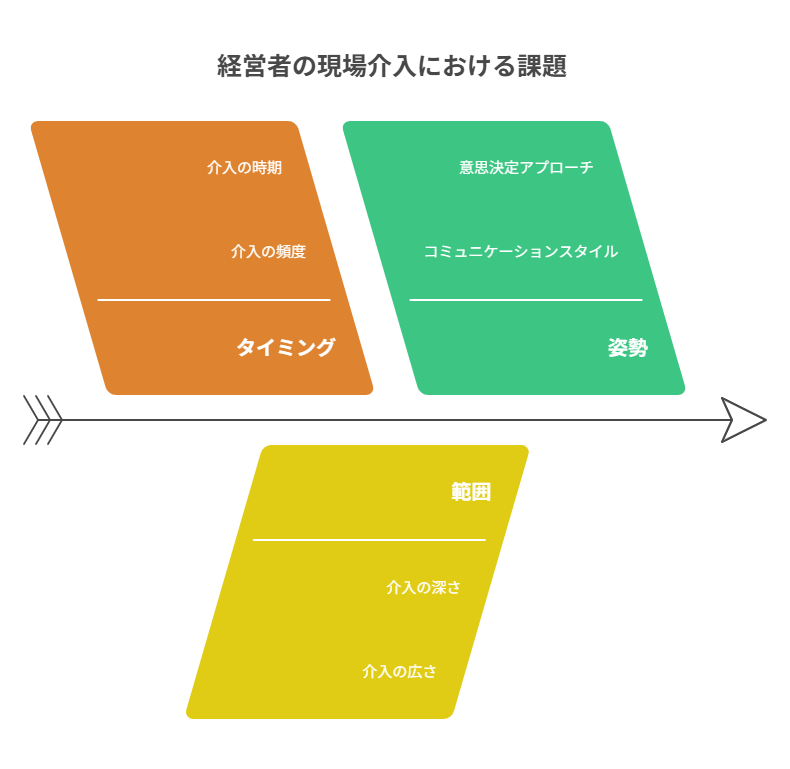

現場に入るか否か、ではない。「いつ」「どこまで」「どんな姿勢で」関わるかが問われているのだ。

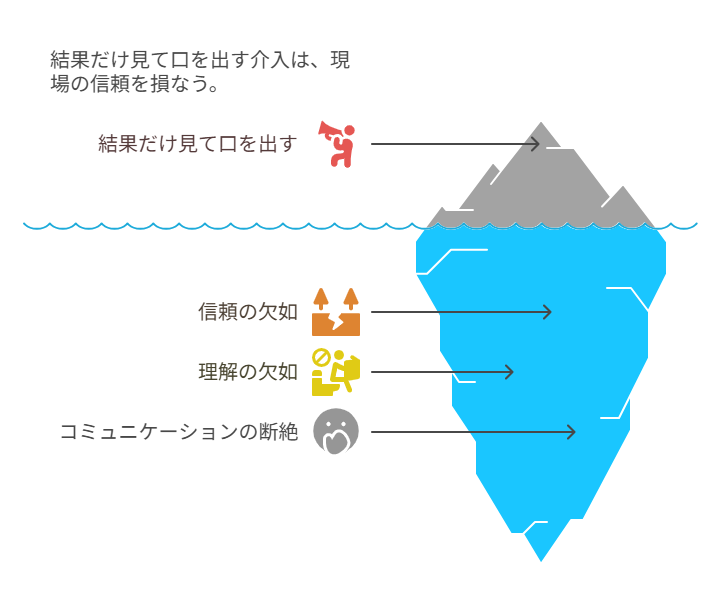

最も危ないのは“結果だけ見て口を出す”介入

成果が思わしくないときだけ現場に降りてきて、数字や責任の話をする──このような介入は、現場の信頼を大きく損ねる。

日頃の状況を理解せずに、成果だけを見て上から判断を下すと、「経営層は分かっていない」という溝が生まれ、やがて報告も本音も上がらなくなる。

理想は“普段から気配を感じさせる関わり”

経営者が現場に入るとは、指示を出すことではない。様子を見に行き、耳を傾け、雑談の中から変化の兆しを拾うこと。

大事なのは、“見ているぞ”という監視ではなく、“気にかけている”という安心感だ。その距離感が現場に伝われば、逆に自主性は高まる。

タイミングを間違えると「現場のバランス」を壊す

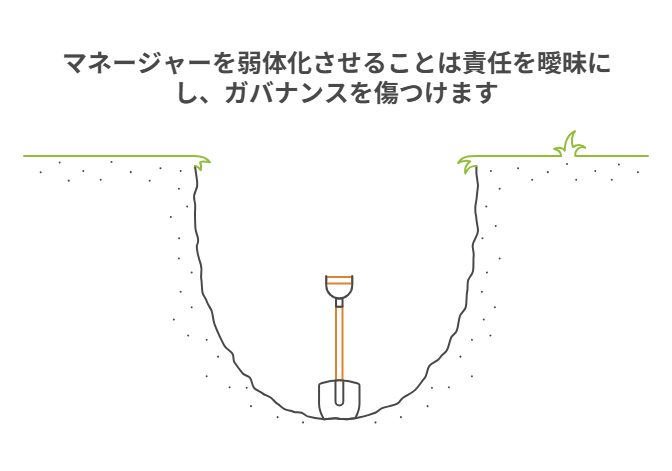

例えば、ミスが起きた直後に経営者が直接乗り込むと、現場のマネージャーが無力化されることがある。

経営者が善意で介入したつもりでも、現場から見れば「結局、上が全部決めるのか」となり、責任や権限の線引きが曖昧になる。こうしたズレは、組織の統治構造を壊してしまう。

現場に入るなら、「意図」と「出口」を明確に

経営者が現場に入るときには、「何のために入るのか」「どこまで関与するのか」「いつ手を離すのか」を明確にしておくことが重要だ。

曖昧なまま現場に関わると、現場も上司も判断を迷い、混乱する。

経営者は、現場の秩序を乱さずに関わる方法を知っておく必要がある。それが“現場を見る力”であり、真の統率力だと私は思う。