値決めは「経営の意思表示」である

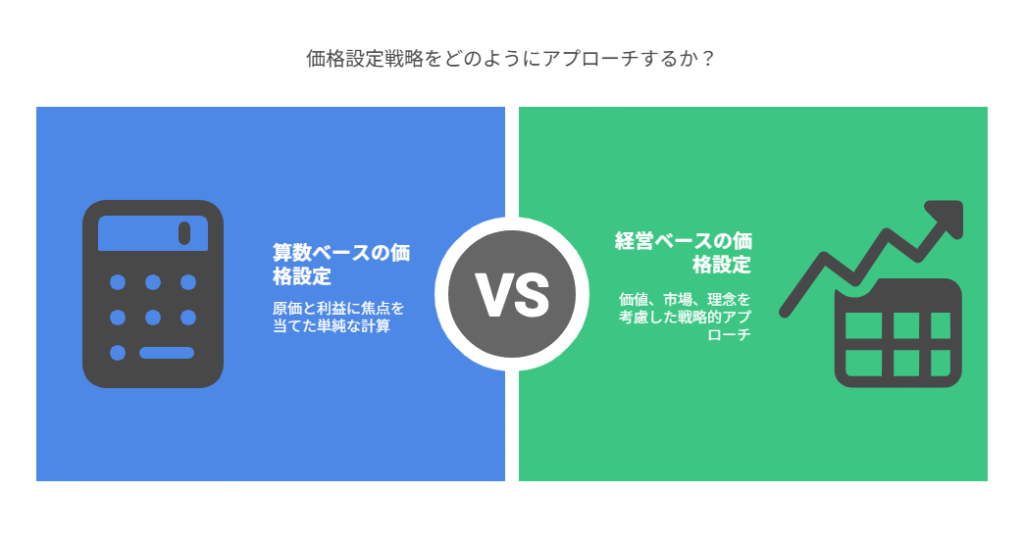

「値決めは経営である」。この言葉を、私は経営判断のたびに思い出す。価格とは単に“原価に利益を乗せる”という算数ではない。そこには事業の方針、市場との距離、顧客が感じる価値、さらには自社が掲げる理念までもが含まれている。

私はこれまで多くの企業支援を行ってきたが、価格設定において“自信のない価格”を付けてしまっている経営者ほど、結果的に商品にも自信を持てなくなっていくケースが多い。価格とは、経営者が市場に対して発するメッセージだ。「この価値には、これだけの対価を求める」という宣言であり、曖昧な価格は顧客にも不信感として伝わる。

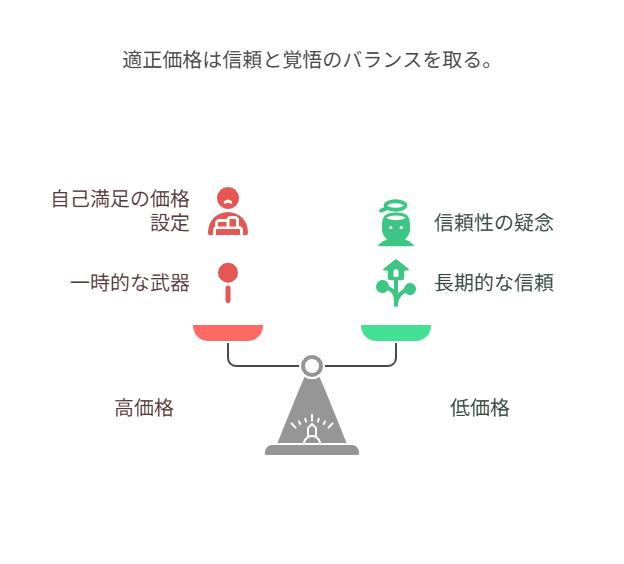

適正価格とは「信頼」と「覚悟」のバランス

価格は高ければ良いというものではない。顧客が受け取る価値を超えていれば、それはただの自己満足だ。逆に、価値に見合わないほど安くすれば、「これは信頼できるのか?」と疑われる。

安さは一時的な武器にはなっても、長期的な信頼にはつながりにくい。価格には“適正”という概念があり、それを見極める力こそが、経営者の胆力でもある。

価格は「戦略」と「思想」の交差点

価格には戦略的側面と思想的側面がある。

戦略としての価格は、市場内でのポジショニングを意識した設定だ。競合とどう差をつけるか、自社がどこに位置づくかが問われる。

一方、思想としての価格は、企業としての信念を映す。「品質に誇りを持ちたい」「安さよりも安心感を届けたい」──そうした想いが価格に反映されるべきだ。経営理念と価格が乖離していれば、顧客の信頼は得られない。

値決めの瞬間に「思想」が試される

値決めの場面で思考停止してしまうと、経営の軸がぶれる。相場や競合ばかりを気にして数字を合わせる行為には、判断も覚悟も存在しない。

価格にこそ経営者の思想が滲み出る。だからこそ、数字だけで決めてはいけない。価格設定とは、単なる商売の一手ではなく、企業としてのあり方そのものだ。

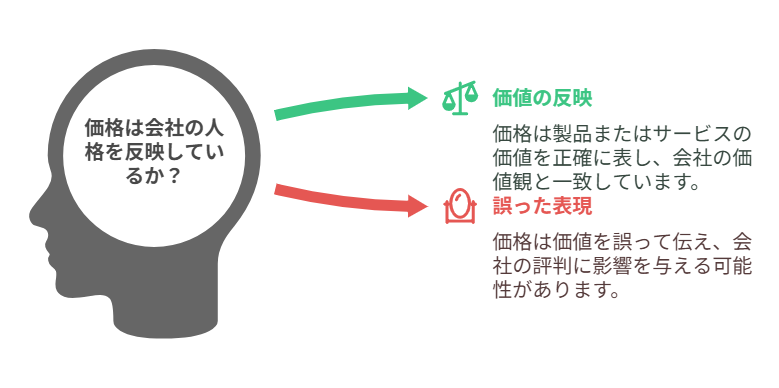

「その価格に、経営者としての顔が出ているか?」

私は「価格は会社の人格だ」と考えている。その金額を見るだけで、経営者の判断力、価値観、そして未来への覚悟までもが読み取れる。

値決めを丁寧に行うということは、商品やサービスの価値を見つめ直すこと、自社の存在価値を再定義することに他ならない。

その価格に、あなたの顔は映っているだろうか。自らにそう問いかけながら、今日もまた「値決め」の場に立ち続けたい。